Heidi Harsieber zeigt in Charim Events frühe Fotoserien aus den 1980er Jahren und Collagen, die sie um 2005 anfertigte. Es sind dies Werke, die aus unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsphasen stammen. Anfänglich, fast nebenbei während ihrer beruflichen Arbeit entstanden, sind es zunächst Foto-Dokumente der Selbstvergewisserung. Heidi Harsieber folgt dabei dem objektivierenden Interesse als professionelle Fotografin, die den Blick auf sich selbst richtet und diesem gleichzeitig zu entwischen scheint, da die Fotos eine Intimität bewahren, die ihren Frauenkörper nicht als fixiertes Schauobjekt zeigen.

Ihr berufliches Arbeitsinstrument, der Fotoapparat, repräsentiert schon als technisches Gerät eine Einstellung zu den damit erzeugten Bildern indem beispielsweise das Objektiv in mehrfachem Sinn „objektiviert“: den Blick, das Abgebildete und die Fotografien selbst. Der Apparat ist demnach umfänglicher zu denken, er legt auch mögliche Positionen und Verwendungsweisen fest, vor und hinter der Kamera, BildAusschnitte, Dehnung und Stauchung des Bildraumes, somit Nähe und Ferne. Das verwendete Negativmaterial, die Lichtsetzung, schließlich die Entwicklung und letztlich die Ausarbeitung der Positivabzüge sind alles weitere Faktoren, die Heidi Harsieber gekonnt einzusetzen weiß. Was spräche dagegen, das sie sich selbst vor der Kamera inszeniert? Oder, wie Friedl Kubelka vom Gröller, mit der sie in frühen Jahren gemeinsam fotografische Auftragsarbeiten erledigte, die Kamera als ein Gegenüber zu nutzten; mit oft forschenden und konfrontierenden Blicken, um in einem „Spiegel“1 etwas sichtbar werden zu lassen, das durch methodische Selbstbeobachtung erbracht werden soll? Heidi Harsiebers Antwort darauf gründet auf der Lust des Fotografierens und der Skepsis jenen ikonischen Momenten gegenüber, die gemeinhin das Leben auszeichnen und als bedeutungsvoll erscheinen lassen sollen.

Im naiven Gebrauch von Fotografie, punktieren und befestigen wir unser Leben an einzelnen Aufnahmen, die uns als typisch, besonders, oder in einem unmittelbaren Sinn persönlich, erscheinen. Zumeist reproduzieren wir damit eine kulturell kodifizierte Bild- und Bedeutungsrhetorik, deren Repertoire an Pathosgesten wir verinnerlicht haben. Doch wie wird etwas zum Bild, von dem man weiß, das man fühlt, und das sich dennoch nicht aussprechen lässt, weil es der behauptenden Rede entzogen ist und fraglich bleibt? Heidi Harsieber gibt uns darauf in ihren ausgestellten Fotoserien „Harmonie du Soir“ und „wie es damals war“ (1982) Antworten, die sich sehen lassen. Sie entschlüpft dem Apparat der Voreinstellungen um ihn durch ihr fotografisches Wissen zu benutzen, wie um sich selbst zu entkommen, damit das Fragliche und Verlangende sichtbar werden kann. Sie agiert gleichzeitig hinter und vor der Kamera als verdoppeltes Subjekt, dessen Teile mit dem Auslöserkabel verbunden sind. Die Augen geschlossen oder abgewendet, hinter aufgelösten Haaren geborgen, tritt ihr Blick nicht spaltend zwischen sie und die Kamera. Dadurch bewahrt sie die Dauer und die Intimität des Augenblicks, in dem sie für sich ist, auch für uns auf. In gleicher Weise gelingt es Heidi Harsieber in einer späteren Fotoserie (2001), in der sie während eines erotischen Spiels von zwei Männern und einer jungen Frau als Fotografin anwesend ist, uns mit ins Spiel zu nehmen indem sie uns an ihren Blicken beteiligt. Dadurch werden Erregung und Lust zu Empfindungsanreizen, welche die gezeigten Körper nicht bloßstellen.

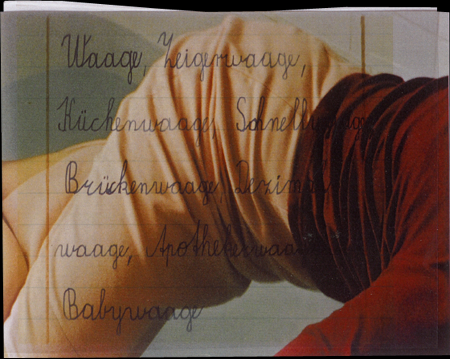

In den späteren Collagen und Doppelbelichtungen verwendet sie zusätzlich Texte und gestaltet Bilder, die nun ein verändertes künstlerisches Selbstverständnis reflektieren, das sich als Bewegung vom Apparat hin zum Material und motivischen Inhalten beschreiben lässt. Dadurch werden die Bildmotive und die Worte selbst zu Objekten. Die Bildfläche wird gestaltet, geschichtet und beschriftet, sie ist nun nicht mehr nur dem Zutun des Fotoapparates überlassen. Dies verändert auch den Status der Bilder und den Charakter dessen, was sichtbar wird. Halbtransparente Schichtungen, Umrisse und Schatten, erzeugen so den Eindruck von flüchtigen Spiegelungen die unterschiedliche Räume und Geschehnisse auf eine Oberfläche projizieren. Es sind keine Abbilder mehr, die wir uns durch Ähnlichkeitsrelationen und identifizierende Bezugnahmen erschließen können. Diese Werke verdeutlichen auch, dass Fotografien nicht notwendiger Weise eine Spur der Vergangenheit von Dingen und Ereignissen sein müssen. Sie ermöglichen den Blick auf eine sichtbare Welt, deren Elemente auf einer Fläche im Zuge poetischer Verfahrensweisen zusammengeführt wurden. Bildsinn und Wortsinn wirken bedeutungstragend ineinander, wobei der Schriftduktus ebenso zum Zeichen wird, wie Worte und Bildmotive.

Den Ausstellungstitel paraphrasierend lässt sich deshalb sagen: „conception changes, not so desire“

1 „Spiegel“ war der Titel des ersten Jahresportraits 1972-–1973 von Friedl Kubelka vom Gröller